分析测试中心助力中山一院王楚怀团队探究间歇性θ节律刺激对慢性腰痛患者疼痛缓解的效果及其潜在机制

中山大学附属第一医院康复医学科王楚怀教授团队利用功能磁共振成像技术,探究了间歇性θ节律刺激(iTBS)作用于左背外侧前额叶皮层(DLPFC)对慢性腰痛患者疼痛缓解的效果及其潜在机制。研究发现:iTBS可能通过增强DLPFC与小脑和枕回之间的功能连接来缓解慢性腰痛。

慢性腰痛是一个广泛存在的健康问题,给患者及其家庭带来沉重的经济与心理负担,但是现有的治疗手段长期效果不佳,且容易复发。近年来研究发现,慢性腰痛与大脑神经可塑性变化相关,尤其涉及DLPFC的结构和功能异常。本研究探讨了间歇性θ脉冲刺激(iTBS)对DLPFC的调节作用,采用随机对照试验设计,将受试者分为实验组(真iTBS+核心稳定训练)和对照组(伪iTBS+核心稳定训练),进行为期4周、每周4次的干预。

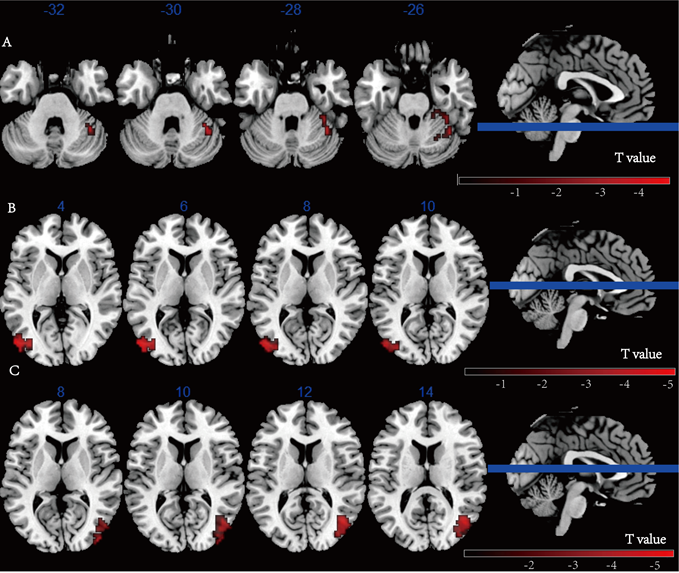

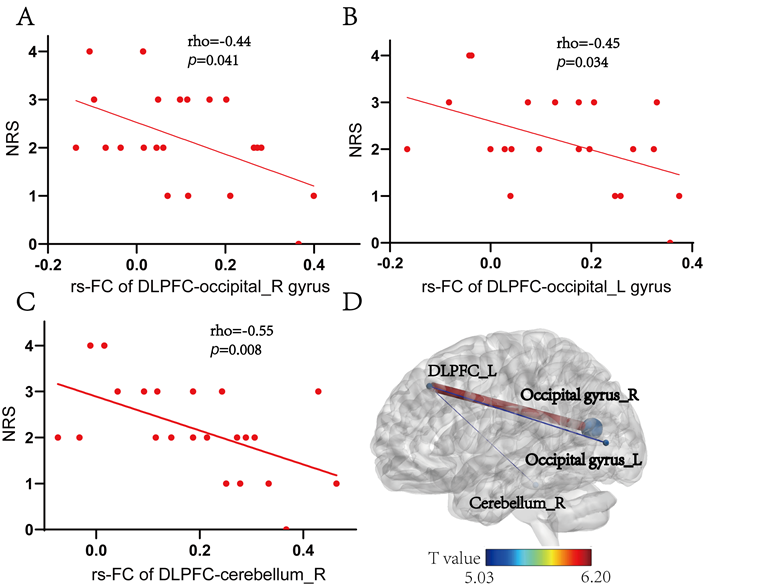

研究结果表明,相较于对照组,实验组干预后疼痛(NRS评分)改善更明显,恐惧回避情况(FABQ)也得到明显改善。干预后实验组左侧DLPFC与右侧小脑及双侧枕回之间的功能连接显著增强(图1)。相关性分析表明,NRS得分与左侧DLPFC和右侧小脑、双侧枕叶回的功能连接之间存在显著负相关(图2)。本研究提示iTBS可能通过强化DLPFC-小脑-枕回环路的功能连接,增强疼痛抑制与认知调控,从而缓解慢性腰痛症状。

图1. 实验组干预前后的脑功能连接改变(数据由分析测试中心磁共振成像机组提供)

图2. 实验组临床疼痛评分与脑功能连接的相关性分析

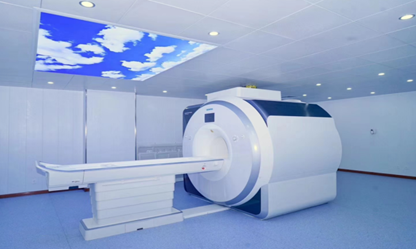

分析测试中心磁共振成像机组为基于64通道高密度头颈联合线圈的Resting(静息态功能磁共振成像)数据采集提供了技术支持,相关数据均在中心3T磁共振成像(Siemens 3T Prisma)实验室完成采集,为王楚怀教授团队探究间歇性θ节律刺激对慢性腰痛患者疼痛缓解的效果及其潜在机制提供了重要的数据支撑(图1)。

相关研究以“Impact of Intermittent Theta Burst Stimulation on Pain Relief and Brain Connectivity in Chronic Low Back Pain”为题发表在European Journal of Pain上。中山大学附属第一医院康复医学科杨佳佳博士为论文第一作者,中山大学附属第一医院康复医学科王楚怀教授为论文通讯作者。

论文题目

Impact of Intermittent Theta Burst Stimulation on Pain Relief and Brain Connectivity in Chronic Low Back Pain

发表期刊

《European Journal of Pain》

支撑设备

Siemens 3T Prisma 功能磁共振成像系统

原文链接

https://doi.org/10.1002/ejp.70033

分析测试服务指引

分析测试服务指引