分析测试中心助力我校张潇悦/郑跃团队在极性与分子构象耦合关系的纳米尺度表征新方法上取得进展

有机铁电体因其通过化学和结构修饰可实现广泛极化调控而备受关注。然而,材料结构与化学成分本身的复杂性,给深入理解极化行为与分子结构之间的精妙关联带来了挑战,这阻碍了对其本质的理解。

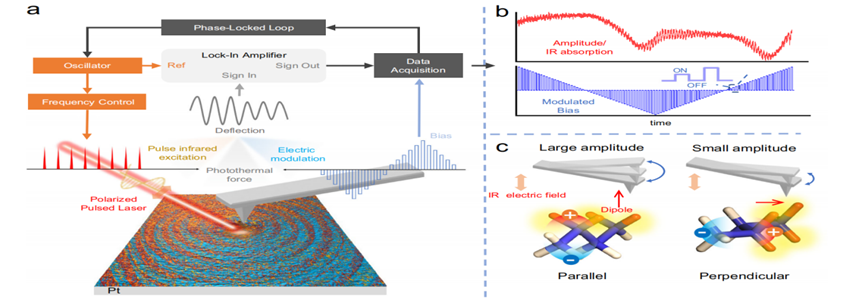

近日,中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授课题组通过结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,提出了一种电控光热力显微镜技术(Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy, ePTFM)。运用该方法,分别研究了edge-on和face-on型P(VDF-TrFE) 极化翻转的结构机理,在纳米尺度上实现了极性演化过程中有机极性基团和极性键取向、构象的特异性表征,可有效研究电驱动下极化与化学结构演变的耦合关系。

这项工作以“Electrically modulated photothermal force microscopy for revealing molecular conformation changes during polarization switching at the nanoscale”为题,发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。文章的第一作者是中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室姚松佑博士,我校张潇悦副教授、郑跃教授为论文通讯作者。

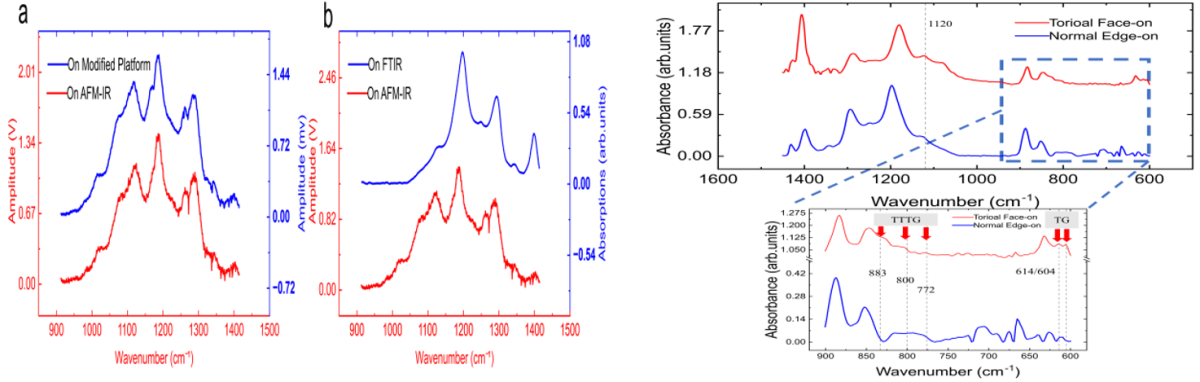

图1 P(VDF-TrFE)材料的FTIR表征

(详见原文Supplementary Figure 2与11)

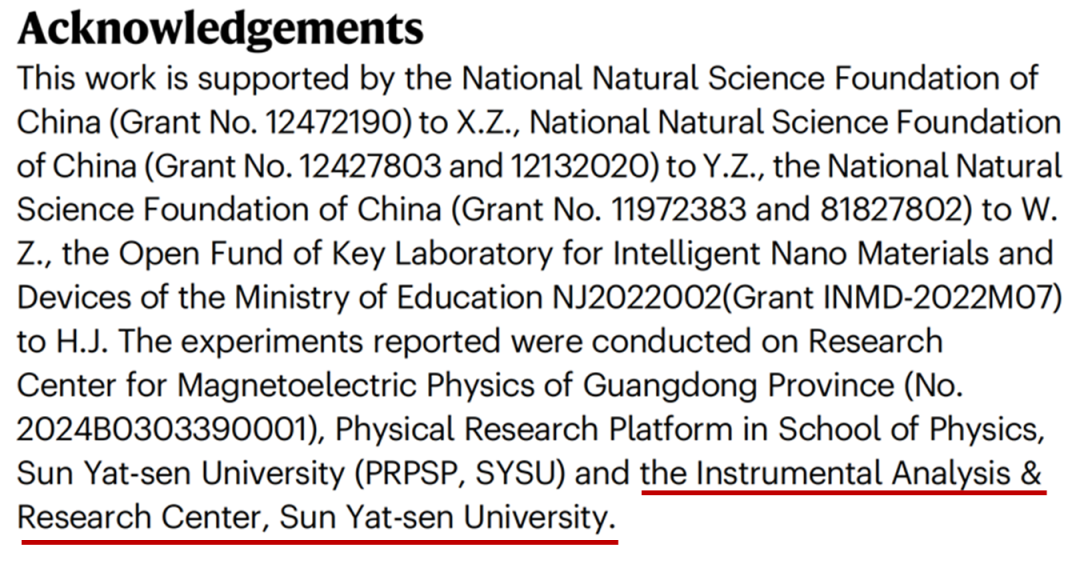

该工作利用分析测试中心的傅里叶变换红外光谱-红外显微成像联用仪(Vertex70-Hyperion3000)证实了铁电β相的结晶形成,并获得了铁电P(VDF-TrFE) 薄膜TTTG构型的特征红外吸收谱带及TG序列的特征红外双谱带,为铁电P(VDF-TrFE) 薄膜提供了电驱动极化演化的表征技术支撑(图1)。为此,作者团队在文章中对分析测试中心进行了致谢(图2)。本文第一作者姚松佑博士参加了分析测试中心红外光谱技术自主操作培训,学习了显微红外的分析测试相关技术、数据分析技巧及红外光谱解析的实际应用方法。

图2论文致谢

近年来,分析测试中心不断加强仪器功能拓展和技术方法创新,以高水平的分析测试服务扎实支撑学校学科建设与发展。更多仪器设备介绍,可点击文末“阅读原文”查看。

论文题目

Electrically modulated photothermal force microscopy for revealing molecular conformation changes during polarization switching at the nanoscale

发表期刊

《Nature Communications》

支撑设备

傅里叶变换红外光谱-红外显微成像联用仪(Vertex70-Hyperion3000)

原文链接

https://doi.org/10.1038/s41467-025-61892-x

分析测试服务指引

分析测试服务指引